Provenienzforschung - Herkunft & Verdacht

Ein erstes, für drei Jahre vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördertes Projekt zur Provenienzforschung wurde im Jahr 2017 beendet. Durch eine (möglichst lückenlose) Rekonstruktion aller Besitzerwechsel sollten NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstwerke aufgespürt werden. Dieser – zugegebenermaßen sperrige – Begriff umfasst eben nicht nur die NS-Raubkunst, also beschlagnahmte Werke politisch oder rassisch verfolgter Personen, sondern gleichfalls den Zwangsverkauf von Kulturgütern aus jüdischem Eigentum.

Der Fokus der Recherche richtete sich zunächst auf alle Neuzugänge der Jahre 1941 bis 1945: Der langjährige Sammlungsleiter Heiner Dikreiter (1893-1966) erwarb in dieser Zeit 5.178 Werke. Diese kamen zum größten Teil durch Kauf oder Schenkung direkt vom Künstler oder dessen Erben in die Städtische Sammlung. In diesen Fällen ist die Herkunftsgeschichte der Objekte geklärt und kann als unbedenklich eingestuft werden.

Genauer unter die Lupe genommen wurden die ungeklärt verbliebenen Gemälde. Speziell Erwerbungen aus dem Kunsthandel standen unter Generalverdacht. Grundsätzlich profitierte der Kunstmarkt in der NS-Zeit sowohl von der steigenden Nachfrage als auch dem (Zwangs-)Angebot; mancher Händler machte zudem gezielt mit den Nazigrößen Geschäfte oder war Sachverständiger für die Begutachtung jüdischen Vermögens.

Nach Ablauf der drei Projektjahre lautet die vorläufige Bilanz: Von 227 nachzuspürenden Gemälden wurden 63 vollständig abgeklärt. Davon konnten wiederum 59 Bilder als unbedenklich eingestuft werden, jedoch müssen vier als entzogen gelten. Für die 165 Gemälde mit weiterhin lückenhafter Provenienz liegen oftmals Teilergebnisse vor, die allerdings noch kein abschließendes Urteil zulassen. Sie wurden wie die belasteten Objekte in die Lost Art-Datenbank eingestellt, in der NS-Opfer und ihre Nachfahren nach entzogenen Kulturgütern suchen können.

Den Ausgangspunkt jeder Provenienzrecherche bildet das Inventarbuch. Für die Städtische Sammlung Würzburg wurde es erst in der Nachkriegszeit – vermutlich 1950 – von Dikreiters Mitarbeiterin Annemarie Pabst erstellt. Wo ihre Angaben herrühren, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Denn es gibt kaum klassische Erwerbungsunterlagen, also Angebotsschreiben und Rechnungen aus den Jahren 1941 bis 1945.

Nicht selten stößt man im Inventar auf den allseits bekannten Namen Gurlitt: Dabei handelte es sich um die Galerie Gurlitt in Berlin. Der Besitzer war Wolfgang Gurlitt und ist nicht zu verwechseln mit seinem Cousin Hildebrand Gurlitt und dessen Sohn Cornelius, den beiden Protagonisten des „Schwabinger Kunstfundes“. Zu Wolfgang Gurlitt, der – ausgebombt – kurzzeitig in Würzburg lebte, pflegte Direktor Dikreiter ein nahezu freundschaftliches Verhältnis. Da Gurlitt nachweislich mit verfolgungsbedingt entzogenen jüdischen Kulturgütern handelte, standen die 18 bei ihm bis 1945 erworbenen Gemälde besonders im Fokus der Untersuchung.

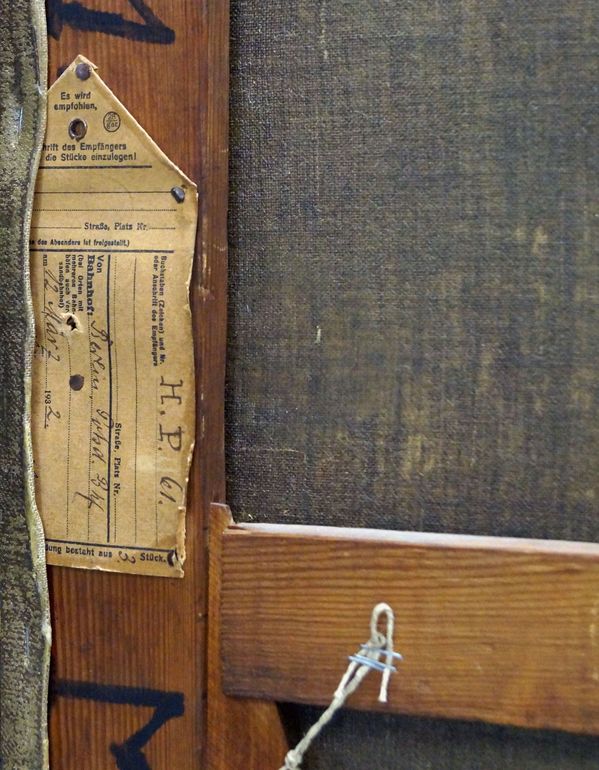

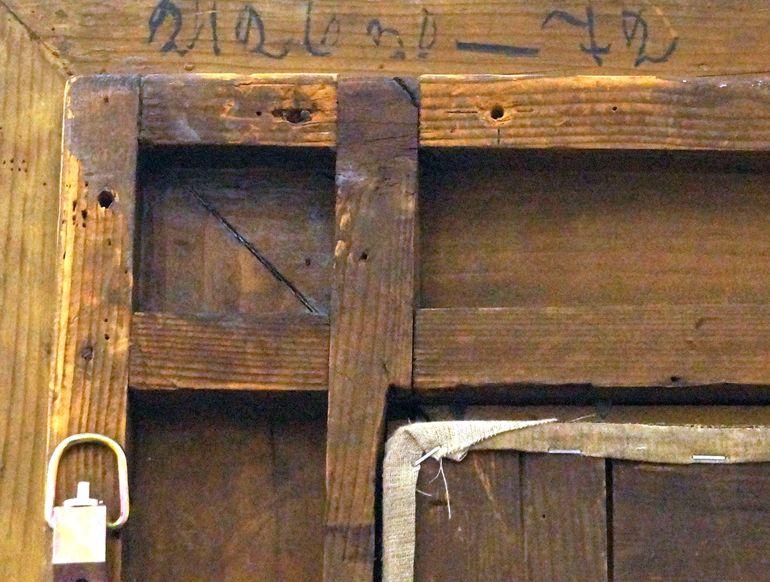

Dazu gehört das bei unseren Besuchern beliebte Bildnis „Dame vor dem Spiegel (Frau von Muhr)“, gemalt 1834 von Ferdinand von Lütgendorff-Leinburg und am 4. Juli 1942 für die Städtische Sammlung in Berlin angekauft. Wer waren die Vorbesitzer? Sowohl die Kontextrecherche als auch die Objektautopsie, d.h. die Untersuchung der Rückansicht des Gemäldes, offenbarten eine Spur nach Österreich. Auf einem Aufkleber ist der Aufdruck „Wien“ gut lesbar, gleichzeitig verweist eine Handschrift auf „Gurlitt Berlin“ und ein Stempel auf das Jahr 1942. Vermutet wurde nun ein Zusammenhang mit der Wiener Versteigerungs-Anstalt Dorotheum, die unstrittig am Kulturgüterraub in Österreich beteiligt war und seit Herbst 1940 jüdisches Eigentum verwertete. Die Durchsicht der entsprechenden Kataloge zeitigte tatsächlich ein Ergebnis: Bei der Auktion am 24. Februar 1942 fand sich Frau von Muhr bzw. ihr Gemälde als Los 111. Im Austausch mit der Provenienzforscherin des heutigen Dorotheums konnte die oben links mit Kreide vermerkte Nummer 212630-72 eindeutig als damalige hausinterne Kennzeichnung identifiziert werden. Jedoch wurde aufgrund fehlender Unterlagen der Einlieferer bei der Auktion bisher nicht ermittelt. Damit verbleibt die Provenienz der schönen „Dame vor dem Spiegel“ ungeklärt und es muss leider heißen: Ein NS-verfolgungsbedingter Entzug kann nicht ausgeschlossen werden.

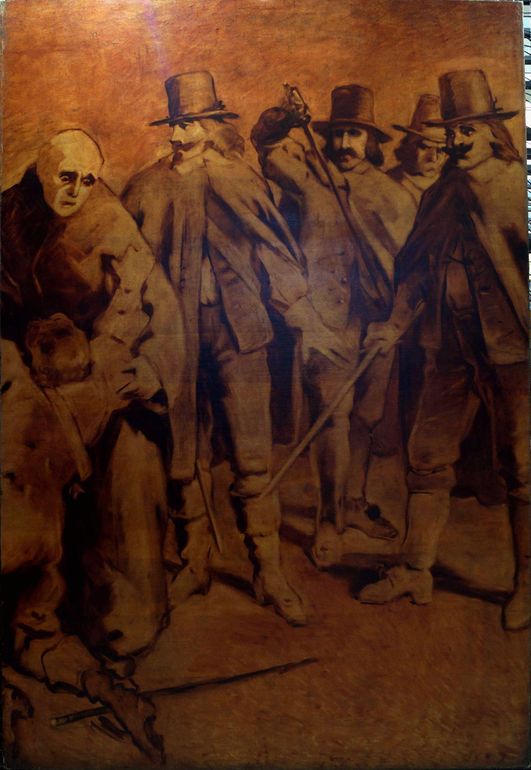

Bei dem gleichfalls bei Wolfgang Gurlitt erworbenen Gemälde „Die Hinrichtung der Grafen Egmont und Hoorn“ von Ferdinand von Rayski ist aus dem Verdacht Gewissheit geworden: Es wurde dem Kunstsammler und -händler Hugo Perls (1886-1977) unrechtmäßig entzogen. Das Museum im Kulturspeicher strebt jetzt eine gerechte und faire Lösung mit den – noch unbekannten – Erben an. Damit möchten wir unsere moralische Verantwortung anerkennen und der Selbstverpflichtung aufgrund der Washingtoner Konferenz (1998) und der „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ (1999) nachkommen.

Über die Ergebnisse dieser ersten Projektphase informiert ausführlich der 2018 erschienene Ausstellungskatalog „Herkunft & Verdacht. Provenienzforschung am Museum im Kulturspeicher Würzburg. Die Zugangsjahre 1941 bis 1945“, der im Museum und im Buchhandel erhältlich ist. Auch der Katalog der Ausstellung „Wolfgang Gurlitt »Zauberprinz«“ 2020 beschäftigte sich mit der Thematik der Provenienzforschung.

2018/2019 ging dann die Provenienzforschung im Museum im Kulturspeicher in die nächste Runde: Ein zweites, direkt an das erste anschließendes Forschungsprojekt widmet sich seitdem den Neuzugängen der Jahre 1945 bis 1975. Hierbei handelt es sich um 3.457 Werke, von denen gut zwei Drittel eine unbedenkliche Herkunft aufweisen. Über eine lückenhafte Provenienz verfügen 1.135 Objekte, neben den Arbeiten auf Papier 196 Gemälde sowie 25 Skulpturen – sie standen und stehen im Fokus der Recherche. Von diesen 221 zu recherchierenden Zugängen wiederum stammen mindestens 70 aus dem Kunsthandel und 151 aus privater Hand. Obwohl ab dem Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie Forschungsarbeiten massiv erschwerte, konnte mittlerweile die Provenienz von über 80 Kunstwerken geklärt werden.

Das Projekt „Provenienzforschung im Museum im Kulturspeicher“ endet im Jahr 2022. Die Kabinettsausstellung „Herkunft & Verdacht. Update“ und der dazugehörige noch verfügbare Leporello zeigten in diesem letzten Projektjahr noch einmal an ausgewählten Exponaten die Unwägbarkeiten, Hürden und Schwierigkeiten, die sich bei der Provenienzforschung auftun und stellten exemplarisch die verschlungenen Wege vor, die man als Provenienzforscher*in gehen muss, um den Weg eines Kunstwerks von der Entstehung bis zur Ankunft in der Städtischen Galerie lückenlos nachzuzeichnen.

Beide Projekte wurden ermöglicht durch

Wenn Sie mehr über Provenienzforschung wissen wollen, empfehlen wir Ihnen folgende Websites:

http://www.kulturgutverluste.de![]()